- DIYで作業するとき、床の上で作業していませんか?

- DIYの作業台持っていてもその高さは適正ですか?

- 私は以前、ペケ台やBOSCHのワークベンチでDIYしていましたが、長時間すると腰に来ていました。

- 短時間ではどんな高さでも作業できるかも知れませんが、長時間の作業や毎日する作業となると安全面、身体の疲れから見て作業台の高さを見直してみませんか?

- 本記事では作業台の高さについて紹介しています。

- DIY初心者

- DIYで長時間作業する方、DIYで毎日作業する方

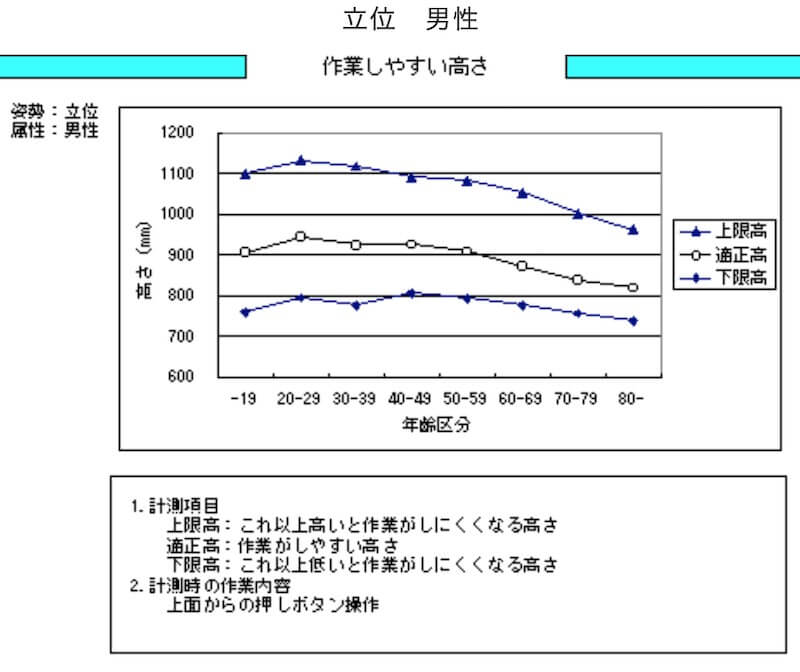

作業しやすい高さ

人間生活工学研究センター 作業しやすい高さ

上記表のように年代によって作業しやすい高さが異なることがわかります。

また、木工作業をしたことある人ならわかるのですが、使う工具によってい身体に負担のかからない高さがあります。

初期の環境 2021年時点

最初の頃は床で作業していました。

これだと金はかかりませんが、安全性と加工精度に問題があるため

ホームセンターで売っているソーホースを利用して作業台を作っています。

リフォームするため常設の作業台は作っていません。

馬の高さは910mmです。

足は2×4で800mm。

渡りは2×6で910mm

馬の上には12mmの構造用合板を3枚載せています。

これは電気かんなに平行定規を付けて作業するのにこれくらいの高さの平滑面が必要なため、この枚数載せています。

低くしたい場合は構造用合板を除ければいいのですから。

どうせリフォームで構造用合板を消費しますし・・・

この作業台の一番上は945mmです。

この945mmの上に板を12mmの板を載せて電気かんなで削っています。

私にはこの高さが快適でした。

渡りは2×4でなく、2×6です。

最終的にはこうなりました。

作業台は2セット作りました。

ひとつは、スライド丸のこ、ルータテーブル用

馬の高さは910mmです。

足は2×4で800mm。

渡りは2×6で910mm

馬の上には12mmの構造用合板を3枚載せています。

この作業台の一番上は945mmです。

ひとつは、電気かんな、丸のこ、サンダ用

馬の高さは952mmです。

足は2×4で850mm。

渡りは2×6で910mm

馬の上には26mmのフラッシュ合板を1枚載せています。

これは電気かんなに平行定規を付けて作業するのにこれくらいの高さの平滑面が必要なため、この厚みを載せています。

この作業台の一番上は978mmです。

945㎜の高さで長時間電気かんなで削っていると腰が痛くなるので、978㎜まで上げました。

生産性をあげるために常設作業台を作成 2023年4月末ごろ

3400×1000の作業台

作業台は重量に耐えるように檜自然乾燥の120mm×45mm×3400mmと檜人工乾燥の89mm×38mm×2000mmで作っています。

天板は杉足場板で200mm×30mm×2000mmです。

作業台の幅は3400mm天板の奥行きは1000mmあります。2段目の奥行きは600mmあります。

床はコンクリートですが、その上に90mmの大引きを敷き、12mmの構造用合板を捨て張りして、30mm厚の板を貼って、4mmの養生シートを敷いて、作業台を設置しています。

こちらの作業台では主にスライド丸鋸を使って2000mmの材を切っていました。

当時は3000mmや4000mmも工夫して切っていました。

2000×1000の作業台

反対側です。作業台の幅は2000mm奥行きは1000mmあります。

作業台は重量に耐えるように檜自然乾燥の120mm×45mm×3400mmと檜人工乾燥の89mm×38mm×2000mmで作っています。

天板は杉足場板で200mm×30mm×2000mmです。

2段目の奥行きは600mmあります。

一応完成。こちらは鉋掛けと組み立てように使います。

右端は、工具を吊っています。

現在の環境 2024年1月時点

生産性を上げるために腰に合った作業台を2023年4末に作りました。

3400×1000の作業台

私の腰に適した作業台を作って、完成した作業台の天板高は、1085mmです。

養生シートの上から測っています。

作業台の幅は3400mm奥行きは1000mmあります。

スライド丸鋸で切断するために使っています。

私にとって1085mmの高さがスライド丸鋸で切断するのに腰に来ないので丁度いいです。

灰色の敷物は元々は台所のカウンターなどに使っている化粧板です。傷防止のために

1000mmも奥行きがあるため、ネジ棚を置いたり、電気鉋、丸鋸、サンダーを棚に入れています。

作業台は重量に耐えるように45mm×120mmと38mm×89mmで作っています。

天板は30mm厚あります。

下は1000mm未満の端材置き場

200mm以下は車輪付きの箱に詰め込んでいます。この端材も使います。左端は、集塵機です。

2000×1000の作業台

反対側は、作業台の幅は2000mm奥行きは1000mmあります。

作業台は重量に耐えるように45mm×120mmと38mm×89mmで作っています。

天板は30mm厚あります。

1000mmも奥行きがあるため、ルーターを棚に入れています。

組み立て易い高さにするために、作業台の上に構造用合板12mmを2枚接着して、ニス塗りをしています。

1085mmの天板高に24mm載せて、1109mmです。

私にとってこの高さが鉋をかけたり、組み立てたりするのに腰に来ないので丁度いいです。

作業場は、元々冷蔵庫だったので断熱があるので、エアコンは空気清浄機として使っています。

作業台の下は1000mm以上の木材置き場

スタイロフォーム、構造用合板、集成材、木材などを棚を作って階層ごとに入れています。

更に右側には写っていませんが、ルーターテーブルが置いてあります。画角に入りません。

まとめ

まとめ

DIY初心者が作業台の情報を集めるとき、作業台の高さは何センチと記載されています。

しかしこの高さはそのブログを書いている人にとって適正であっても、自分にとって適正とは言えません。

ブログを書いている人が170㎝の人なら、背の低い方なら高すぎるでしょうし、背の高い人なら腰が痛くなります。

要は人それぞれ適正な高さが異なります。

立って作業するのか、座って作業するのかによって異なります。

重量物を扱うのか軽量物を扱うのかによって異なります。

使う工具によっても適正な高さは異なります。

2014年1月時点では、

スライド丸鋸による切断は1085mmの作業台で作業しています。

また鉋かけ、組み立てでは1109mmの作業台で作業しています。

私にはこれが腰に来ないベストな高さです。

もし常設の作業台を考えているのでしたら天板を上下できるタイプを選択して下さい。

作業によって高さを変えることができるため、身体への負担を軽減できます。

特に50代以降の方は検討してください。

天板を上下できる作業台は持てないけど、広い部屋があるという人は高さの異なる馬やペケ台を用意すると便利です。

作業は1時間だけとか、たまにしか作業しないのであれば、安全な場所であればどこでも作業はできるでしょう。

けれど、一日何時間も作業する必要があったり、家のリフォームを自分でする人で毎日作業するなら適正な高さの作業台を持つことで身体への負担軽減、作業精度の向上などが図られます。

高さの目安として、身長÷2+5㎝から10㎝が快適かもしれません。

自分で工具を持って見て快適な高さを探しましょう。

手間をかけるだけの価値はあります。

コメント